Dans tout ce qui peut correspondre au vaste terme d’« archive », il y a une catégorie un peu à part, évocatrice d’émotions contradictoires : les archives familiales. On peut hériter de manières diverses de ces documents produits dans le cadre de vies écoulées avant la nôtre et ils sont par ailleurs le plus souvent inclus dans un héritage composé d’autres biens. Ils interrogent forcément notre rapport à l’intimité et aux récits familiaux, à la transmission et à la responsabilité. Un héritage, rappelons-le, peut se refuser, être répudié. Que nous nous sentions concerné·e·s ou non par ce que nos prédécesseur·e·s nous ont légué, il faut répondre d’une manière ou d’une autre à la question qui nous est posée : que diable faire de tout cela ? Quelle valeur ont ces héritages pour nous ? Comment nous situons-nous dans la chaîne de transmission définie par la société et qui privilégie les liens de sang ? Où se situe notre liberté de choix ? Entre tout garder et tout jeter[1], où se trouve le juste équilibre ?

Quand on pense « héritage », ce sont tout d’abord les aspects matériels qui viennent à l’esprit : biens immobiliers, comptes en banque, meubles et œuvres d’art pour les plus chanceuses et chanceux. Puis les documents officiels, la correspondance et les écrits divers, les photographies, les films – tout ce que l’on comprend couramment sous l’appellation d’archives et qui semble particulièrement chargé de valeur personnelle car imprégné du nom et de la singularité de celles et ceux qui les lèguent. Mais il y a également des objets plus anodins : linge de maison, outils, vaisselle, bibelots…. Ces derniers relèvent fréquemment du matrimoine[2] et nous accompagnent dans la vie de tous les jours, se tissant subrepticement à notre quotidien. Ils évoquent cependant des techniques, des usages et des goûts liés autant à leur propriétaire qu’à un contexte géographique et culturel, une certaine période de l’histoire.

Lorsqu’on hérite d’archives pléthoriques (production artistique d’un·e parent·e, collections diverses, archives d’entreprise…), la question qui nous est posée est à la fois simple (que garder, que transmettre, que jeter ?) mais également chronophage et lourde de responsabilités concrètes et immédiates. Comment s’orienter dans ces héritages, comment en prendre soin, les trier, les transmettre de la meilleure manière ? Qu’est-ce qui a de la valeur – affective, historique, financière, esthétique ? Comment ne pas se perdre ni se noyer ? Ne pas oublier sa propre vie, la vie présente, en plongeant dans les traces d’autres vies passées ?

Parfois aussi les héritages, parce qu’il y a eu rupture, émigration, misère ou drame, se réduisent comme peau de chagrin. Surgissent alors des aspects plus discrets ou silencieux : recettes de cuisine, récits oraux, traditions et rituels, croyances et valeurs, savoir-faire et chansons. Ces héritages immatériels[3] ne sont pas des archives au sens propre du terme, cependant ils écrivent de bien des façons une ligne de transmission imprégnée d’intentions et de représentations, d’histoire familiale, culturelle et sociale. La succession se mue alors en enquête, en collecte active de bribes et traces qui pourraient nourrir un besoin d’appartenance, d’enracinement.

Quels sont le sens et le but de la prise en charge des héritages matériels et immatériels ? La réponse ne peut être qu’individuelle et circonstancielle. Elle dépend de l’attachement ou non aux biens matériels et aux récits, au besoin ou non de s’inscrire dans une lignée. Elle dépend également des forces, des moyens et du temps à disposition. Des priorités du moment. Et puis du lien affectif à celles et ceux dont nous héritons.

Ignorer, procrastiner, inventorier, trier, classer, jeter, donner, compléter, questionner, enquêter, transmettre, recycler : dans l’ordre ou le désordre, avec intérêt ou lassitude, légèreté ou répugnance, tout est possible, mais au fond rien n’est complètement anodin car ce dont nous héritons concerne souvent aussi d’autres que nous. Et surtout, cet exercice de réappropriation remue des émotions en tout genre, ébranle des représentations inconscientes, des mythologies familiales.

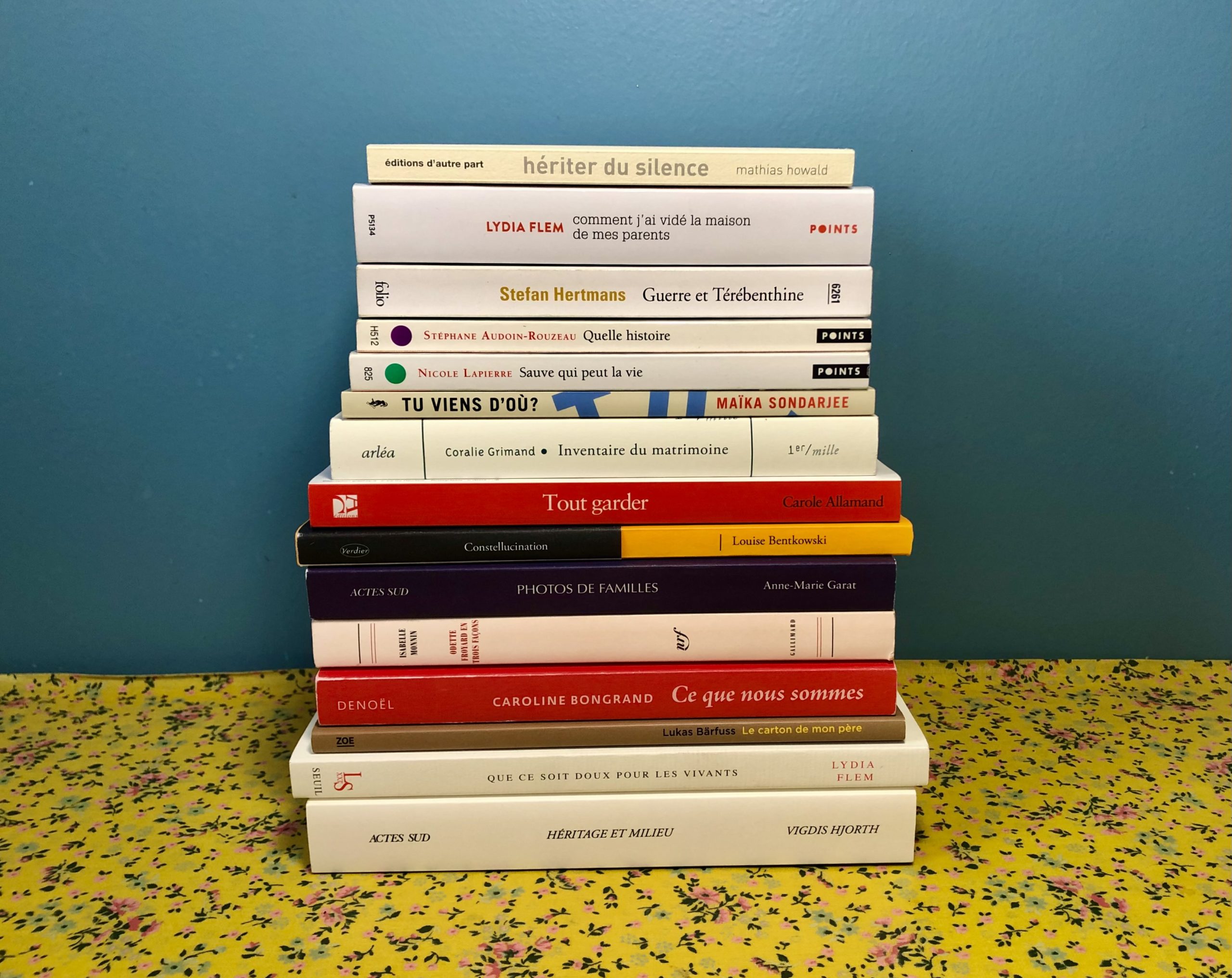

L’écrivaine et psychanalyste Lydia Flem, dans son livre Comment j’ai vidé la maison de mes parents, souligne qu’hériter n’est pas forcément équivalent à recevoir – par exemple lorsqu’il n’y a pas de testament. « La passation d’une génération à l’autre ne devrait pas aller de soi, elle devrait être un choix, une offrande, une transmission explicite, concertée, réfléchie, et non pas seulement une convention, un laisser-faire passif, une résignation. J’héritais, j’aurais aimé recevoir. »[4] Elle fait ainsi le vœu, en affrontant le tri des innombrables documents et objets conservés avec soin par ses parents rescapés des camps de concentration, de devenir « libre héritière », « héritière active de [s]a filiation »[5]. Dans son essai Le carton de mon père. Réflexions sur l’héritage, Lukas Bärfuss remet également la notion de choix au centre du débat et insère la question de l’héritage dans un panorama plus large incluant ses aspects politiques, économiques et écologiques. Il va jusqu’à invoquer avec ironie une catégorie particulière – et encombrante – des héritages : les déchets, « l’héritage sans héritiers » [6].

Ainsi, entre trésor et déchet, cadeau et charge, transmission et censure, les héritages qui nous parviennent imposent leur lot de questions lancinantes, de charge mentale et de libertés à conquérir.

________________________________________

[1] Voir à ce sujet le livre poignant de Carole Allamand sur l’appartement de sa mère atteinte du syndrome de Diogène, et du double travail de refus et d’acceptation après la mort de celle-ci : Tout garder, Paris, Anne Carrière, 2022.

[2] Le terme « matrimoine », né au Moyen-Âge, désigne à l’origine les biens hérités de la mère. Il est aujourd’hui réhabilité à travers différentes initiatives et publications. Voir par exemple les prochaines Journées du Matrimoine à Lausanne (19-21 septembre 2025) : https://sujettes.ch.

[3] Le patrimoine culturel immatériel est une catégorie officielle du patrimoine défini par l’UNESCO. Il comprend par exemple des traditions orales, des savoir-faire liés à des artisanats, des connaissances et pratiques liées à la nature : https://ich.unesco.org/fr/qu-est-ce-que-le-patrimoine-culturel-immateriel-00003.

[4] Lydia Flem, Comment j’ai vidé la maison de mes parents, Paris, Points, 2020 [2004], p. 45.

[5] Ibid, pp. 73-74.

[6] Lukas Bärfuss, Le carton de mon père. Réflexions sur l’héritage, trad. de l’allemand par Lionel Felchlin, Genève, Zoé, 2024, p. 95.